Autor: Der Mann hinter dem Bericht

Obwohl Kintyre direkt mit dem schottischen Festland verbunden ist, nimmt man die Halbinsel eher als Insel wahr. Das liegt unter anderem daran, dass der kürzeste Weg von Glasgow per Schiff über die Insel Arran führt, mit dem PKW muss man in weitem Bogen zunächst Richtung Highlands fahren, bevor es nahezu die gleiche Strecke wieder nordwärts auf die Halbinsel geht. Hauptort der Region ist Campbeltown: eine kleine Hafenstadt, die von vielen Schotten einst als „Hauptstadt des Whiskys“ bezeichnet wurde. Heute wirkt der Ort beschaulich, fast verschlafen – doch seine Tradition im Bereich Whisky ist so nachhaltig, dass man bei jedem Schritt über die Kopfsteinpflaster das Gefühl hat, Geschichte unter den Füßen zu haben. Im 19. Jahrhundert war Campbeltown ein regelrechtes Epizentrum der Whiskyproduktion. Mehr als 30 Brennereien drängten sich in dem kleinen Ort, und die Bucht war erfüllt vom Duft gemälzter Gerste und vom Rauch des Torfs. Campbeltown-Whisky galt als kräftig, ölig, oft mit einem maritimen Einschlag, und die Stadt exportierte Fässer in alle Welt. Doch wie so viele Blütezeiten der Industrialisierung endete auch diese Ära abrupt: Wirtschaftskrisen, Prohibitionsjahre in den USA, sinkende Nachfrage und Qualitätsprobleme führten dazu, dass fast alle Destillerien schließen mussten. Anfang des 20. Jahrhunderts schrumpfte die stolze Whiskyhauptstadt auf nur noch zwei überlebende Brennereien zusammen – Springbank und Glen Scotia. Dass Campbeltown heute überhaupt noch auf der Whisky-Landkarte existiert, verdankt es dem Beharrungswillen einiger Familienbetriebe und dem wachsenden Interesse an authentischen, charaktervollen Tropfen. Während viele Regionen Schottlands ihren eigenen Whisky-Stil definieren, gilt Campbeltown mittlerweile als eine der offiziell anerkannten Whisky-Regionen mit ganz eigenem Charakter. Salzig, würzig, teils leicht torfig, mit Anklängen von Öl und Seetang – so beschreiben Kenner die typischen Noten, die diese Küstenstadt in ihre Destillate hineinzuzaubern scheint.

Springbank – Herzschlag der Tradition

Kaum eine Destillerie verkörpert das Erbe Campbeltowns so sehr wie Springbank. Gegründet im Jahr 1828 von der Familie Mitchell, ist sie bis heute in Familienbesitz – ein seltener Umstand in einer Branche, die vielfach von internationalen Konzernen dominiert wird. Der Stolz der Springbank-Betreiber besteht nicht nur im Produkt, sondern vor allem im traditionellen Handwerk. Während viele Destillerien Arbeitsschritte wie Mälzen oder Abfüllen längst ausgelagert haben, erledigt Springbank alles unter einem Dach.

Das beginnt schon mit dem Floor Malting: Die Gerste wird in den historischen Mälzböden ausgebracht, regelmäßig von Hand gewendet und befeuchtet, bis der Keimprozess den gewünschten Punkt erreicht. Dieser arbeitsintensive Vorgang, den kaum noch eine schottische Destillerie betreibt, verleiht Springbank eine besondere Authentizität. Auch die Destillation ist einzigartig: Springbank brennt seine Whiskys zweieinhalbfach – ein Verfahren, das zwischen Doppel- und Dreifachbrennverfahren liegt und einen unverwechselbaren, komplexen Charakter hervorbringt. Springbank ist zudem eine Destillerie mit mehreren Gesichtern. Unter demselben Dach entstehen drei unterschiedliche Marken: Springbank, Longrow und Hazelburn. Springbank gilt als das Flaggschiff: kräftig, ölig, mit salziger Küstennote, oft in Sherry- oder Bourbonfässern gereift, die Komplexität und Tiefe bieten. Der 10-jährige ist ein Klassiker, doch ältere Abfüllungen wie der 15- oder 18-jährige zeigen die ganze Bandbreite von dunklen Früchten, Gewürzen und maritimer Würze. Longrow ist das torfige Pendant. Mit kräftigem Rauch, erdigen Aromen und einem Hauch von Jod erinnert er stärker an Islay-Whiskys, trägt aber dennoch die Handschrift Campbeltowns. Hazelburn schließlich ist ungetorft und dreifach destilliert, weich und elegant, beinahe seidig – ein Kontrast, der die Vielseitigkeit der Destillerie unterstreicht. Für Besucher ist ein Rundgang durch die Springbank-Destillerie wie eine Zeitreise. In den alten Backsteingebäuden riecht es nach Malz und Sherryfässern, die Atmosphäre ist ungekünstelt und handwerklich. Kein Wunder, dass Whisky-Liebhaber aus aller Welt hierher pilgern, um die Seele des Campbeltown-Stils zu erleben.

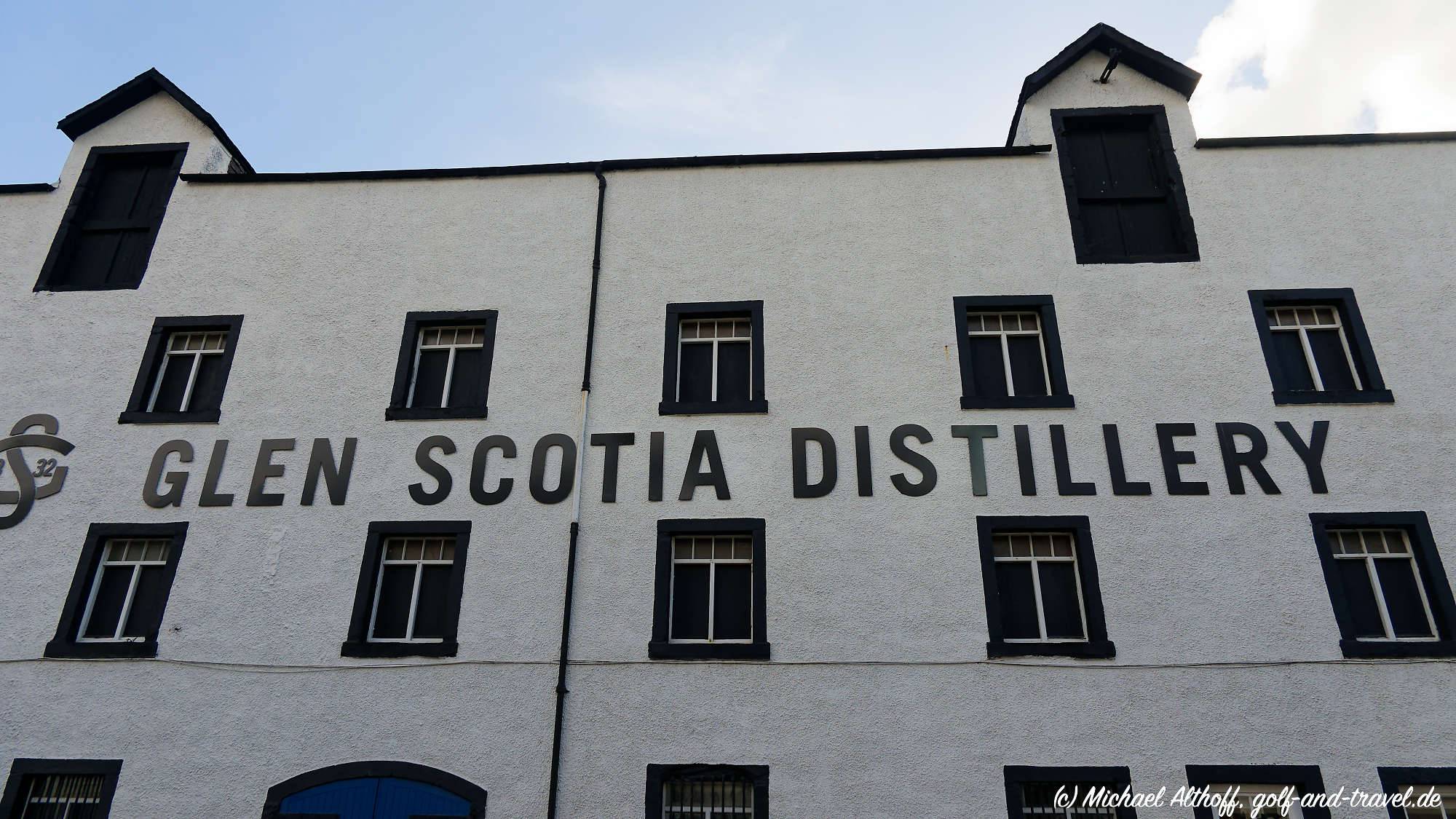

Glen Scotia – die stille Überlebende

Wenige Straßenzüge weiter liegt Glen Scotia, gegründet 1832, also nur vier Jahre nach Springbank. Während viele andere Campbeltown-Brennereien im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwanden, überdauerte Glen Scotia die schwierigen Zeiten – oft in wechselnden Besitzverhältnissen, manchmal mit jahrelangem Stillstand, aber stets mit dem Willen, weiterzumachen. Heute gehört die Brennerei zu Loch Lomond Group und erlebt einen Aufschwung, der sie wieder ins Bewusstsein vieler Whiskyfans rückt. Glen Scotia ist kleiner als Springbank, fast familiär im Betrieb. Die Brennblasen stehen in einer kompakten Stillhouse-Halle, und Besucher erleben die Nähe von Tradition und Moderne gleichermaßen. Im Gegensatz zu Springbank lagert Glen Scotia einen Teil der Produktion aus, dennoch bewahrt sie ihren unverkennbaren Charakter: typisch Campbeltown, aber mit einer besonderen Eleganz. Das aktuelle Portfolio reicht von klassischen Abfüllungen bis hin zu preisgekrönten Sondereditionen. Der Glen Scotia Double Cask zeigt Noten von Vanille, Karamell und leichter Würze – zugänglich, aber nicht banal. Der 15-jährige ist komplexer, mit dunklen Früchten, Schokolade und der maritimen Salzspur, die Campbeltown so prägt. Besonders geschätzt wird der Victoriana, eine kräftige, im Sherryfass nachgereifte Abfüllung mit Aromen von verbranntem Zucker, dunklem Holz und samtiger Tiefe. Auch getorfte Varianten gehören zum Programm, doch stets mit einer Balance, die den Rauch nicht dominieren lässt. Glen Scotia wirkt wie die elegante Schwester Springbanks – weniger rustikal, mehr ausbalanciert, aber nicht minder charaktervoll.

Campbeltown mag nur wenige tausend Einwohner zählen, doch die Whiskygeschichte durchzieht jede Gasse. Das Besucherzentrum erzählt von den goldenen Zeiten, als in der Bucht die Schiffe Schlange standen, um Fässer abzuholen. Heute sind es Touristen, die mit Bussen oder Mietwagen anreisen, die Stille genießen und die Brennereien besichtigen. Die Atmosphäre ist fast intim: Man steht nicht in überlaufenen Touristenmassen, sondern begegnet Brennmeistern und Guides, die mit Leidenschaft von ihrem Handwerk berichten.

Wer durch die Stadt läuft, sieht die Hafenfront mit den Fischerbooten, die alten Lagerhäuser und die Fässer, die am Straßenrand lagern. Alles wirkt wie ein lebendiges Museum. Und doch ist es keine bloße Nostalgie: Campbeltown lebt, seine Whiskys gewinnen bei internationalen Wettbewerben Auszeichnungen, die Nachfrage steigt. Manche sagen, die Stadt erlebe eine Renaissance, die an die große Zeit des 19. Jahrhunderts erinnert – nur in kleinerem Maßstab, dafür mit mehr Qualität.